Pourquoi parler d’un numérique plus responsable ?

Sommaire

- Les données comme outil de mesure pour un numérique plus responsable

- Les limites de la croissance du numérique

- Les orientations du guide pratique pour une Data responsable

L’impact de l’activité humaine sur l’environnement devient de plus en plus perceptible. Toutes les activités sont concernées, y compris le numérique, comme en témoignent de nombreuses études – citées en introduction – menées pour calculer l’empreinte écologique du secteur :

- Quelle démarche Green IT pour les grandes entreprises françaises ?

publiée par WWF et GREENIT en 2018 - Evaluation de l’impact environnemental du numérique en France et analyse prospective

publiée par l’ADEME et l’ARCEP en 2022.

Les données comme outil de mesure pour un numérique plus responsable

Les émissions de gaz à effet de serre ne sont pas les seuls impacts du numérique à considérer. Afin d’établir une mesure d’impact complète, il faut prendre en compte la construction du matériel, son utilisation, mais aussi sa fin de vie. C’est pourquoi de nombreux indicateurs contribuent à la mesure de l’empreinte du numérique :

- quantité de matériaux nécessaire à la fabrication des équipements

- impact environnemental et géopolitique sur les lieux d’extraction de ces matériaux

- quantité d’énergie et d’eau nécessaire à la production et au fonctionnement des équipements

- association du mixte énergétique du pays au bilan carbone des équipements utilisés

- impact environnemental et social pour la gestion de la fin de vie des équipements

- consommation des réseaux des télécommunications, etc.

Si vous souhaitez en savoir plus sur les mesures et les indicateurs qui permettent d’évaluer l’impact du numérique dans son ensemble, l’approche conseillée est celle de l’ACV : Analyse de Cycle de Vie. Cette dernière n’est pas détaillée ici, mais voici quelques sources intéressantes à connaitre :

- les normes ISO 14040 et 14044 qui encadrent la méthode d’analyse

- le référentiel agrégé dédié aux services numériques, publié par l’ADEME sur la Base Empreinte

- une version plus complète du référentiel disponible auprès du Consoritum NegaOctet

En réalisant une analyse d’impact globale, nous prenons alors la mesure de l’ensemble des ressources nécessaires pour alimenter cette croissance continue du numérique et opter pour un numérique plus responsable.

Les limites de la croissance du numérique

Afin de poser les réflexions sur les limites de la croissance du numérique, revenons sur 2 principes essentiels :

Loi de Moore

La loi de Moore est une notion fondamentale dans le domaine de l’informatique et de l’électronique. Elle a été formulée par Gordon E. Moore en 1965. Cette loi empirique prédit que la complexité des semi-conducteurs (exprimée par le nombre de transistors) double tous les deux ans. En d’autres termes, la puissance de calcul des ordinateurs et la complexité du matériel informatique augmentent de manière exponentielle. Bien que cette loi ait été formulée il y a presque 60 ans, elle reste aujourd’hui applicable même si l’arrivée de l’informatique quantique viendra probablement la challenger.

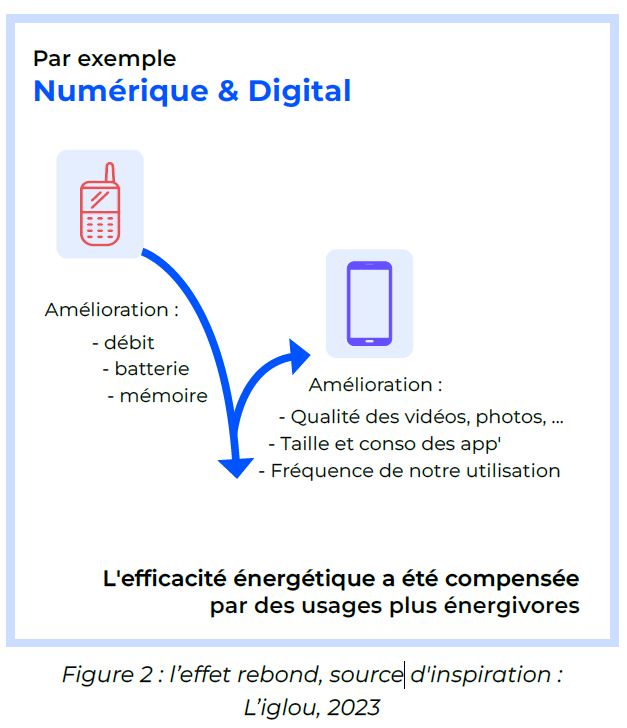

L’effet rebond

L’effet rebond est un concept économique qui décrit l’accroissement de la consommation provoqué par la réduction des limites jusque-là posées à l’usage d’un bien, d’un service ou d’une Le surcroît de cette ressource était alors utilisé pour une surconsommation. Appliqué à l’écologie, et notamment à la consommation d’énergie, l’effet rebond caractérise un effet paradoxal des progrès en matière d’efficacité énergétique : les économies réalisées ne sont pas synonymes d’une moindre consommation, mais entraînent au contraire une augmentation de la consommation des équipements concernés ou d’autres équipements, et donc de l’énergie nécessaire à leur fabrication et à leur fonctionnement.

En tant que citoyen, comment transposer ces principes dans notre quotidien ? Il suffit d’observer l’augmentation permanente de la puissance de nouveaux smartphones. Cette puissance supplémentaire est immédiatement exploitée en proposant de nouvelles fonctionnalités et en exploitant les nouvelles ressources disponibles. Voici quelques exemples :

- une taille des applications multipliée par 10 en 10 ans : l’application Microsoft Word sur Android nécessitait 25Mo d’espace de stockage en 2015 dans sa version 15.0.0.4741.1000 alors que la dernière version nécessite 250Mo. Même équation pour le jeu Candy Crush : 25Mo nécessaires à sa sortie en avril 2012 contre 250Mo pour sa dernière version

- la qualité des vidéos a été multipliée par 9,6 en passant d’un standard HD au 4K entre 2013 et 2024. Cette qualité nécessite un traitement graphique et donc une puissance de calcul bien supérieure et un débit réseau plus important (pour « amener » la vidéo sur le téléphone). A titre de comparaison, sur la même période, la dimension standard d’un écran de téléphone a été multipliée par 1,34 passant de 5,0 à 6,7

Ces 2 principes combinés nous amènent aux observations suivantes :

- la construction de nouveaux équipements permet d’introduire plus de puissance de calcul

- les gains de puissance permettent de proposer des algorithmes plus complexes

- les nouvelles fonctionnalités proposées génèrent des données de plus en plus volumineuses

- les infrastructures réseaux permettent de transférer des flux de données de plus en plus volumineux

Malheureusement, cette croissance du numérique nécessite des ressources qui ne sont pas infinies.

En tant que professionnel du numérique, si nous souhaitons maintenir une croissance soutenue sans dégrader davantage l’environnement, il convient de poser un cadre de fonctionnement différent et de revoir certaines pratiques ; en commençant par se poser quelques questions essentielles :

- peut-on proposer de nouvelles fonctionnalités sans augmenter la puissance nécessaire ?

- peut-on optimiser les algorithmes existants pour limiter leur consommation ?

- peut-on limiter la quantité de données transférée sans dégrader le service rendu ?

- peut-on allonger la durée de vie d’un équipement pour repousser son remplacement ?

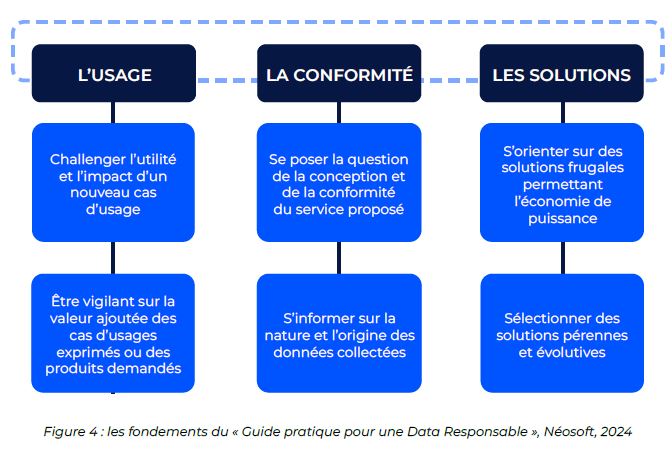

Les orientations du guide pratique pour une Data responsable

Notre guide pratique s’appuie sur quelques fondamentaux qui visent à challenger les approches actuelles dans le domaine de la Data :

Ces fondamentaux seront déclinés en bonnes pratiques et actions concrètes au niveau du guide. Dans les convictions qui soutiennent cette démarche, on considère les actions proposées ne doivent pas toutes reposer sur les mêmes acteurs. C’est pourquoi, nous avons orienté le guide pour que chacun puisse le lire avec son prisme. Ainsi, nous avons distingué :

- le rôle de chacun : citoyen.ne, décideur.se, spécialiste de la Data

- l’organisation dont nous dépendons : association, entreprise, collectivité, État

- la situation dans laquelle nous évoluons : sphère privée, sphère professionnelle.

Les préconisations et bonnes pratiques du guide Néosoft sur une Data Responsable, tiennent compte des points de vue de chacun des acteurs impliqués.