Pourquoi est-ce que l’Agilité échoue ? Partie 1

Vers une nouvelle définition de l’Agilité

- Une fascination pour la divination

- Ce que nous apprennent les neurosciences

- L’Agilité réponse à tout

- À propos de complexité

- L’émergence de la société de communication

- Une théorie du tout de l’Agilité

- Une implémentation en conscience

L’Agilité, c’est comme le théorème de Fermat. Tout le monde sait que cela doit fonctionner, mais personne ne sait comment le prouver. Comme si la démonstration nous en échappait.

Face à nos échecs nous courons de nouveauté en nouveauté. Nous cherchons une réponse qui, telle une ligne d’horizon, ne cesse de reculer au fur et à mesure que nous avançons.

Alors comprendre la raison des échecs accumulés ces dernières années, la promesse est grande ! Ce serait comme mettre enfin le doigt sur la solution qui nous élude depuis le début.

Pourtant, il me semble que la réponse tient à peu de chose. Mais, évidemment, ce serait trop simple si cela ne demandait quelques explications…

Une fascination pour la divination

Pour commencer, il me faut retourner en arrière. Non, je ne vais pas vous faire le coup de 2001 l’odyssée du Manifeste ! Nous allons remonter un peu plus loin. Beaucoup plus loin même puisque je veux vous transporter en Grèce Antique.

Nous sommes donc aux alentours du Ve siècle av. J.-C. Déjà, l’homme cherche à connaître son avenir. La divination est même un des aspects fondamentaux de la religion et de la culture grecque. Dans les temples, chacun interroge les dieux. La Pythie rend l’oracle.

Haruspicine, Augure, Oniromancie, Cartomancie, Chiromancie, Cristallomancie, Astrologie ne sont que quelques-uns des nombreux arts divinatoires pratiqués par les hommes et les femmes depuis la nuit des temps.

Certains de ses représentants sont même devenus célèbres. Nostradamus exacerbe encore bien des passions. Plus proches de nous, les prédictions de Paul le poulpe[1] ont même fait la une des journaux lors du mondial de football en 2010.

Le développement de l’humanité et le recul de l’ignorance n’ont jamais fait cesser ce besoin de connaître l’avenir. Ce n’est pas affaire de rationalité ou de connaissances, puisque même la science s’y emploie. Aujourd’hui encore, l’IA ou le Big Data sont vus comme les nouveaux médiums de notre temps.

Ce que nous apprennent les neurosciences

Et finalement, il n’y a rien de surprenant à cela lorsque nous étudions le fonctionnement du corps humain. Pour notre cerveau, l’inconnu est synonyme de danger.

De ce point de vue, des millénaires d’évolution n’ont pas fait de nous autre chose que des hommes de Cro-Magnon. À cette époque, ce qui était différent, inhabituel et imprévu était potentiellement mortel. L’inattendu nécessitait toute notre attention et notre énergie afin de combattre ou de fuir.

De ces temps pas si reculés que cela, nous gardons un fonctionnement du cerveau à deux vitesses.

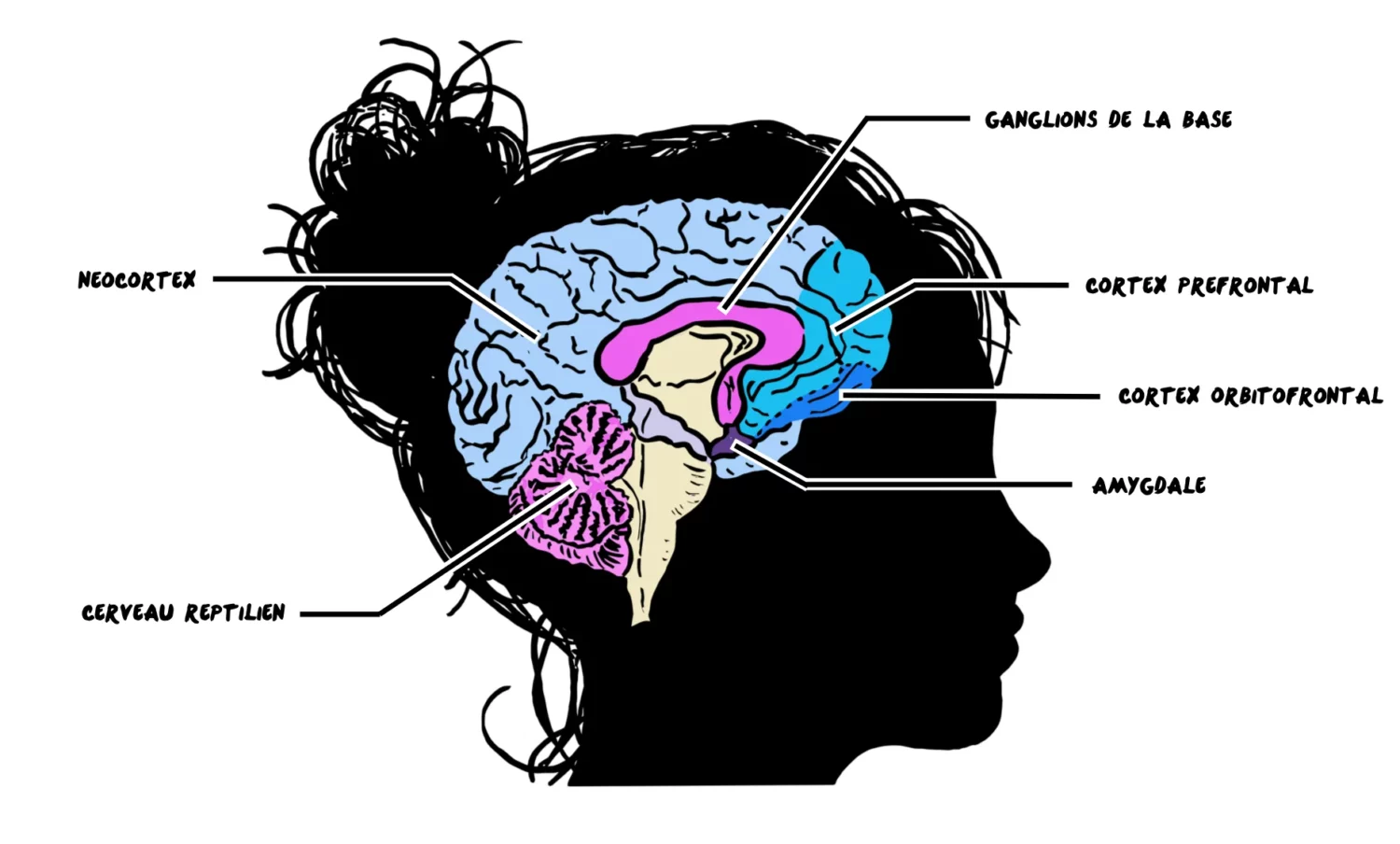

Première partie, le reptilien et les ganglions de la base, en charge des émotions, des réflexes et de la mise en mouvement. Ils couvrent une zone de notre cerveau qui permet l’action rapide. C’est également une zone fort peu consommatrice d’énergie.

Deuxième partie, le cortex préfrontal et orbitofrontal à travers lesquels nous parviennent les informations de notre environnement et qui sont responsables du raisonnement rationnel. C’est une zone de développement plus récente, coûteuse en énergie et en attention.

Enfin au milieu, en lien avec ces deux parties, une petite glande, l’amygdale. En apparence innocente, elle monitore ce que nos sens nous transmettent afin de décider s’il y a un péril potentiel.

Jusqu’ici, tout irait bien. Si ce n’est que pour cette glande est perçu comme une menace tout ce qui porte atteinte à nos certitudes (et également notre statut, notre autonomie, nos relations de sécurité avec les autres et notre sentiment d’équité[2]).

Dans ces circonstances, il n’est pas étonnant que nous cherchions en permanence à prédire l’avenir ! C’est un moyen d’apaiser notre amygdale !

Ainsi, contrairement à ce que nous avons longtemps cru, notre cerveau n’est pas réactif, mais prédictif (on dit qu’il est bayésien[3]). Il élabore en permanence des hypothèses basées sur nos expériences personnelles et notre histoire évolutive. Adieu le mythe du rationnel et bienvenue au subjectif ! Rien d’étonnant à ce que nous fassions preuve de certains biais cognitifs. De manière similaire, leur construction est grandement influencée par nos propres expériences et la manière d’en établir une forme de vérité.

De cela, il résulte que nous cherchons en permanence à nous construire des certitudes. C’est même quelque chose que nous adorons faire ! En effet, comme cela a pu être démontré à travers certaines études[4], notre cerveau est extrêmement sensible à la justesse de nos prédictions. En fonction de l’adéquation entre un résultat et un attendu, de la dopamine se libère, ce qui nous procure une sensation agréable.

De fait, rien d’étonnant à ce que ce soit à travers cette logique de contrôle du futur que nous ayons bâti nos sociétés, nos modèles d’entreprises et développé nos sciences…

L’Agilité réponse à tout

Ainsi lorsque l’Agilité apparaît en 2001, elle est vue comme la nouvelle réponse à nos besoins de prédictibilité. Après les échecs des grands projets informatiques des années 80, l’explosion de la bulle internet de la fin des années 90 et dans un monde de concurrence féroce où l’espérance de vie des organisations diminue[5], nous sommes en grand besoin d’une nouvelle balle en argent[6].

L’Agilité devient la nouvelle réponse à tout. Elle s’inscrit dans la continuité d’une longue liste de méthodes miracles censées nous garantir le succès. D’ailleurs pourquoi en serait-il différemment ?

Elle se retrouve à toutes les sauces, jusque dans le discours de nos femmes et hommes politiques, Emmanuel Macron en premier. Ce faisant, elle se vide de plus en plus de son sens et perd de sa saveur. Comme toute chose à la mode, elle est rapidement récupérée par une multitude d’entreprises, peu scrupuleuses et qui en guise d’Agilité ne font réellement que de « l’agile washing ».

En cela, malheureusement rien de neuf sous le soleil. L’agilité n’est pas le seul concept à se voir ainsi dévoyé de sa substance. Comme tant d’autres avant lui et bien d’autres après, son usage est détourné par tout un tas de personnes au mieux méconnaissantes du sujet, au pire manipulatrices et cherchant à se donner bonne image en se disant « agiles ».

L’agilité devient ainsi une excuse pour la pauvreté de nos visions (nous nous adaptons), pour les licenciements déguisés (plus besoin de manageurs et manageuses, les équipes sont autonomes), pour une déficience de pilotage (pas d’indicateurs, avec le #NoEstimates), ou encore pour un manque de documentation (le produit est son meilleur démonstrateur !).

Il faut dire que loin des idées reçues, l’Agilité est tout sauf une approche simple. Ce serait même plutôt le contraire ! En s’attachant au management de la complexité, elle demande de la rigueur. Elle nécessite des efforts. En challengeant nos croyances. Elle réclame, l’attention de notre cortex préfrontal et mobilise toute notre énergie !

À propos de complexité

Mais au fait, c’est quoi cette complexité dont tout le monde ne cesse de parler ?

Un préambule s’impose. Car si l’agilité se veut une réponse à l’évolution au sein d’environnements complexes, il convient d’abord de bien définir ce que nous entendons par là.

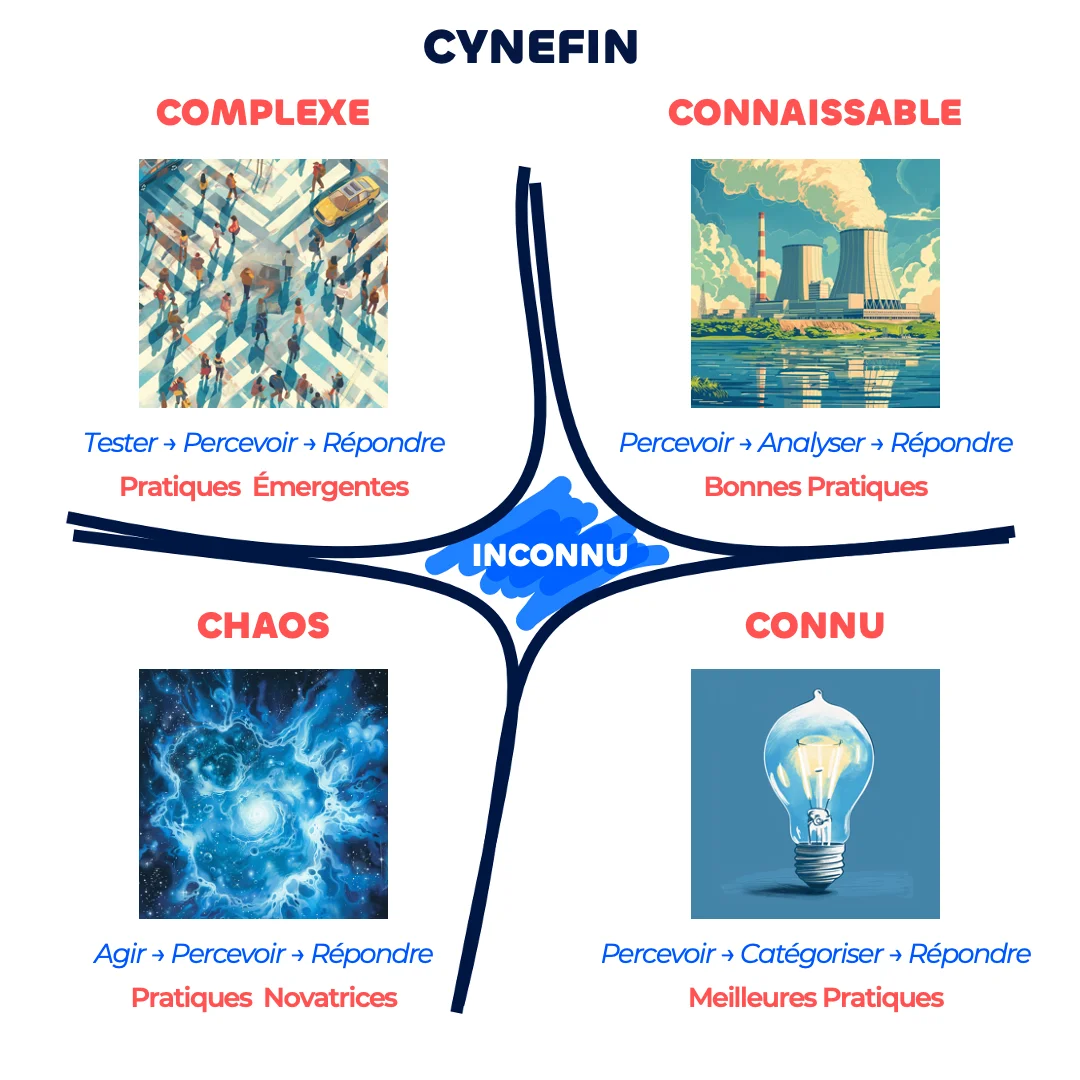

Pour cela, attardons-nous un instant sur le modèle Cynefin[7], développé par le gallois Dave Snowden. En synthèse, Snowden identifie 5 environnements auxquels peuvent se rattacher toutes choses :

- Ce qui est « simple ou connu »,

- Ce qui est « compliqué ou connaissable »,

- Ce qui est « complexe »,

- Ce qui est « chaotique »

- Et enfin ce qui est « désordonné » (tout ce que nous ne savons pas bien identifier).

Chacun de ces environnements a ses propres règles de fonctionnement et d’attitude à adopter pour y faire face :

- Le « simple » relève de l’évidence et ne requiert pas réellement d’action particulière.

- Le « compliqué » est prédictible, même si ses règles ne sont pas nécessairement évidentes de prime abord. Une analyse préalable sera nécessaire.

- Le « complexe » et le « chaotique » quant à eux sont imprédictibles. À la différence que si le chaotique l’est de manière absolue (effectuer deux fois la même action produira deux résultats différents), le complexe ne l’est qu’a priori.

Le fait que l’environnement complexe ne soit imprédictible qu’a priori fait toute la différence.

Qu’est-ce que cela signifie ? Tout simplement que si dans un environnement complexe il est impossible de prédire les conséquences d’une première action ; si nous sommes capables de la répéter à l’identique alors les résultats en seront les mêmes. Forts de cette expérience, nous pourrons ainsi les anticiper (Encore que le fait qu’il soit possible de reproduire une action de manière égale mériterait débat[8]).

Cela étant, l’expérience, le test et l’adaptation restent les meilleurs moyens d’action en environnement complexe. Ils permettent la construction d’une réaction appropriée quand un environnement chaotique nécessitera avant tout de la stabilisation et du contrôle avant de pouvoir réagir.

Mais étudions de plus près ce système complexe. Et pour en illustrer le fonctionnement, je vous propose tout d’abord un peu de physique nucléaire… Rassurez-vous, rien d’inabordable pour un ou une élève de 4e !

Prêts ?

Commençons !

Vous connaissez tous l’hydrogène, ou plus précisément le dihydrogène dont la formule moléculaire est H2. Vous en connaissez aussi son état — c’est un gaz — et une de ses propriétés — il est inflammable.

Il y a un autre élément chimique que vous connaissez bien et c’est celui que nous respirons tous les jours : l’oxygène dont la formule chimique est O2 (techniquement, nous devrions donc là aussi plutôt parler de dioxygène). Or, si l’oxygène est semblable à l’hydrogène en ce qu’il s’agit toujours d’un gaz, celui-ci n’est pour sa part pas inflammable.

Là où les choses commencent à devenir intéressantes, c’est quand vous réunissez ces deux gaz. Vous obtenez alors H2O, qui n’est ni respirable (à moins d’être un poisson), ni inflammable. Ce n’est d’ailleurs même plus un gaz, mais un liquide (pour les deux qui ne suivent pas au fond, nous parlons évidemment de l’eau).

Alors certes aujourd’hui, c’est une chose tellement basique qu’elle ne fait plus sourciller personne. En y repensant, c’est pourtant bien étrange ! Nous prenons deux éléments avec des caractéristiques bien spécifiques. Pourtant, quand nous les réunissons, nous en obtenons un troisième qui ne porte aucune des caractéristiques des éléments qui l’ont constitué.

Nul besoin de questionner le divin ou de chercher de la magie bien loin, elle se trouve là, juste sous nos yeux !

Lorsque nous parlons d’émergence en science de la complexité, c’est bien de ce phénomène qu’il s’agit.

Définissons-le plus précisément.

Prenons un milieu constitué d’individus (la science de la complexité parle d’agents) aux caractéristiques bien spécifiques. Assurons-nous qu’ils puissent interagir entre eux. L’émergence c’est l’apparition spontanée de caractéristiques nouvelles, non présentes dans aucun des agents qui constituent ce milieu. C’est un peu comme quand le magicien met un foulard dans son chapeau pour en faire sortir un lapin !

En pratique, sous l’effet des interactions, même un milieu homogène peut faire preuve d’émergence. Vous prenez trois fois exactement le même élément et pourtant vous obtenez quelque chose d’inédit ! Ce qui est fascinant c’est que cette émergence est, comme nous l’avons dit, un changement non prédictif (impossible à déterminer a priori), et cependant reproductible (rappelez-vous, un univers complexe n’est pas chaotique).

L’émergence de la société de communication

Alors pourquoi ce détour, me direz-vous ? Et pourquoi prendre autant de temps à démontrer cela ? À votre avis dans quel milieu vivons-nous ? N’avons-nous pas appelé le vingtième siècle, le siècle des télécommunications ? Nous sommes passés de 12 jours pour que la mort d’Abraham Lincoln parvienne en Europe en 1865, à moins de 2 h pour que Wikipédia soit édité à la mort de Michael Jackson en 2009 !

Nous sommes bien dans un environnement complexe !

À vrai dire, nous l’avons même toujours été (si les atomes peuvent faire preuve d’émergence, imaginez la complexité au sein des sociétés humaines !). Simplement, nous avons pu nous en affranchir pendant des siècles (et considérer que nous étions dans des univers connaissables ou compliqués) du fait de la lenteur des échanges d’alors. Il y a 200 ans, il ne faut pas oublier que la circulation de l’information se faisait à dos de cheval, à une vitesse de 40 à 100 km par jour, et par le biais d’un bouche-à-oreille peu fiable.

Or, si nous prenons du recul, ce que nous montrent les systèmes complexes, c’est qu’il est utopique de vouloir prédire les choses puisqu’il y aura toujours émergence !

Vous vous souvenez de notre propension à toujours vouloir déterminer l’avenir ? Vous voyez poindre la problématique ?

Ce que nous venons de voir, c’est que :

- Nous sommes physiquement constitués pour rechercher la certitude

- Nous avons toujours été attirés par la promesse de pouvoir prédire l’avenir

- Mais nous vivons dans un monde complexe, par essence imprédictible

Joli paradoxe n’est-ce pas ?

Alors évidemment quand l’Agilité est arrivée nous avons continué à la regarder comme nous le faisions avec toutes les approches précédentes : un nouveau moyen de prédire l’avenir !

Et c’est bien là que réside le cœur du problème.

Si l’Agilité échoue, c’est que nous persistons à l’aborder comme une solution miracle capable de nous révéler la vérité absolue.

Nous ne l’avons vu que comme un énième moyen de divination, dans la continuité des modèles que nous connaissions déjà. Ainsi, si nous nous obstinons à nous passionner pour le dernier framework à la mode, c’est que nous restons à la recherche de la potion magique.

Nous voulons prédire le futur et n’acceptons pas que cela puisse en être autrement.

Une théorie du tout de l’Agilité

Et pourtant avec l’Agilité, les choses évoluent réellement et c’est essentiel de le comprendre. Aussi je veux tenter une nouvelle définition (vous pouvez préparer vos critiques !). Je veux vous proposer une théorie du tout, capable d’unifier l’Agilité.

Lean, Lean Software Development, Scrum, eXtreme Programming (XP), Kanban, Scrumban, Crystal, Adaptive Software Development (ASD), Lean Startup, Idéation, Design Thinking, Behaviour Driven Development (BDD), Test Driven Development (TDD), OKR, Beyond Budgeting, #NoEstimates, Management 3.0, Servant Leadership, Host Leadership, Solution Focus, Sociocratie, Holacracy, Entreprises Libérées ou Teal, Modern Agile, Cœur d’Agile, Feature Teams, SAFe (Scaled Agile Framework), LeSS (Large Scale Scrum), Nexus, UnFix et autres Scrum@Scale, la litanie est longue et ne cesse de se déverser. Et pourtant, je pense que tout peut se retrouver derrière une seule idée.

Comme souvent, j’avoue partager la vision d’Alistair Cockburn lorsqu’il nous dit : « Agile est devenu l’objet de trop de décorum. Enlevons tout ce décorum une minute, et revenons au centre d’agile ». Pour autant, j’irais même encore plus loin. Quand Alistair en vient à définir 4 valeurs qui sont le Cœur d’Agile, j’ose n’en proposer qu’une seule.

« Un Anneau pour les gouverner tous

Un Anneau pour les trouver

Un Anneau pour les amener tous,

Et dans les ténèbres les lier »

– Proverbe Waterfall, 47 av. Agile

Pardon, je m’égare…

(Et vous aurez évidemment reconnu une citation du Seigneur des Anneaux de J.R.R. Tolkien)

Une seule valeur et j’ai envie de dire même une seule vérité qui dans une tentative d’unification nous permettrait d’abandonner les guerres de chapelles pour savoir qui de telle ou telle méthode était la première ou la meilleure. Une théorie du tout, non pas pour unifier la physique, mais pour redéfinir l’agilité :

L’Agilité, c’est un changement de paradigme qui reconnaît l’inévitabilité du changement.

Et c’est tout…

Tout le reste n’est que justification. Tout ce qui vient ensuite n’est que la conséquence de cette simple définition. Si nous parlons d’Agilité comme d’un état d’esprit avant que d’être une méthode c’est pour cette simple raison.

Parce que si le changement est inévitable, la conséquence c’est que nous devons nous y adapter. Et dans ce cas, les enjeux ne sont plus du tout les mêmes !

Alors que dans une approche basée sur un postulat de prédictibilité vous cherchez à tout contrôler, le besoin est tout autre lorsque vous adoptez un paradigme de changement !

Dans ces circonstances en effet, l’enjeu devient d’être capable de détecter l’évolution au plus tôt, d’y réagir au plus vite, et de le faire avec la plus grande pertinence et au meilleur coût possible (efficacité et efficience).

Ainsi tout ce que vous pouvez retrouver dans les approches « Agiles » citées en préambule, n’est rien d’autre que la conséquence de cela.

Tous les éléments constitutifs de ces modèles ne sont que des constructions visant à mieux répondre au changement. Que ce soit à travers la manière dont sont conçus les rôles, les rituels et les artefacts ou encore toute l’organisation de travail et la structure de communication.

C’est pour cette même raison que l’état d’esprit est primordial et que n’appliquer que la recette « magique » est voué à l’échec.

Il faut bien avoir conscience que tout processus est par essence nécessairement figé, car défini à l’avance. Il ne peut donc aucunement prétendre apporter une solution universelle et définitive. Face aux besoins d’un contexte changeant, il n’offrira qu’une réponse incapable d’adaptation. Une réponse à laquelle manquera l’intelligence de la contextualisation. Seuls l’état d’esprit, les principes ou les valeurs que nous privilégions peuvent nous permettre d’adopter une ligne d’action cohérente lorsque le contexte a évolué.

Ainsi si l’Agilité échoue, ce n’est pas tant par conception intrinsèque que par faute de nos implémentations.

Forts d’une compréhension approximative et face à un besoin de prédictibilité avéré, nous n’adoptons tout simplement pas les comportements adaptés à l’évolution au sein d’environnements complexes.

À ce stade, il n’est peut-être pas inutile de préciser que si l’Agilité, contrairement aux approches antérieures, ne cherche plus à prédire, cela ne signifie pas pour autant qu’elle n’établit pas de plans pour le futur. Simplement, elle les reconnaît pour ce qu’ils sont réellement, un guide pour montrer la direction, plus qu’un chemin tout tracé à emprunter !

Une implémentation en conscience

Rabelais faisait dire à son Pantagruel :

Science sans conscience n’est que ruine de l’âme.

C’est bien parce que nous utilisons des pratiques et des outils sans réellement les comprendre que nous persistons à échouer. Mais une fois réalisé que l’agilité est avant tout une acceptation du changement, les pistes d’une transformation réussie peuvent enfin se dessiner.

Elle devra questionner la demande de changement, savoir prendre soin de notre propension à l’homéostasie et être capable d’apporter du sens pour créer les conditions du succès. Ce faisant, il est même possible que nous y trouvions une nouvelle forme d’utilité. Mais cela, ami lecteur, est une autre histoire que je te conterai prochainement…

Sources et pour aller plus loin…

1. Paul le poulpe a même sa propre page Wikipédia !

Source : Lire l’article

2. C’est le modèle SCARF en anglais (Status, Certainty, Autonomy, Relatedness, Fairness) développé par David Rock auteur du livre « Votre cerveau au bureau »

3. Pour en savoir plus, vous pouvez lire l’article « L’esprit prédictif : introduction à la théorie du cerveau bayésien » par H. Bottemanne, Y. Longuet, C. Gauld

Source: Lire l’article

4. « Comment le cerveau motive le comportement : du circuit de la récompense au système des valeurs » – Mathias PESSIGLIONE

Source : Lire l’article

5. L’espérance de vie d’une entreprise dans le classement S&P 500 passe d’environ 61 ans en 1958 à moins de 18 ans aujourd’hui, d’après une étude de McKinsey qui postule même que 75% des entreprises du classement de 1958 auront disparu en 2027.

Source : Lire l’article

6. La balle en argent, tel le pieu pour les vampires, et le moyen censé permettre la mort du loup garou. F. P. Brooks l’utilise comme métaphore pour parler du mythe de la solution ultime dans son article « No Silver Bullet – Essence and Accident in Software Engineering »

Source : Lire l’article

7. Cynefin n’étant pas mon propos premier et par volonté de simplification, je caricature un peu les choses ici. Pour une analyse plus détaillée du modèle, je vous réfère à mon article publié en 2015 sur la Keynote d’ouverture du Scrum Day réalisée par Dave Snowden.

Source : Voir le post LinkedIn

8. En réalité la reproductibilité d’un résultat en environnement complexe demande une réponse assez subtile. Dans un environnement complexe, la reproduction à l’identique d’une situation donnée est quasiment impossible du fait de l’émergence, de l’interdépendance des éléments, des difficultés de mesure et de la dépendance de contexte. En pratique les choses ne sont donc pas reproductibles. En théorie cependant elles pourraient l’être et dans ce cas la même expérience amènerait bien deux fois au même résultat. C’est pour cela qu’afin de vérifier les déviances, il faut d’abord sonder les choses avant d’en faire sens et d’apporter une réponse.